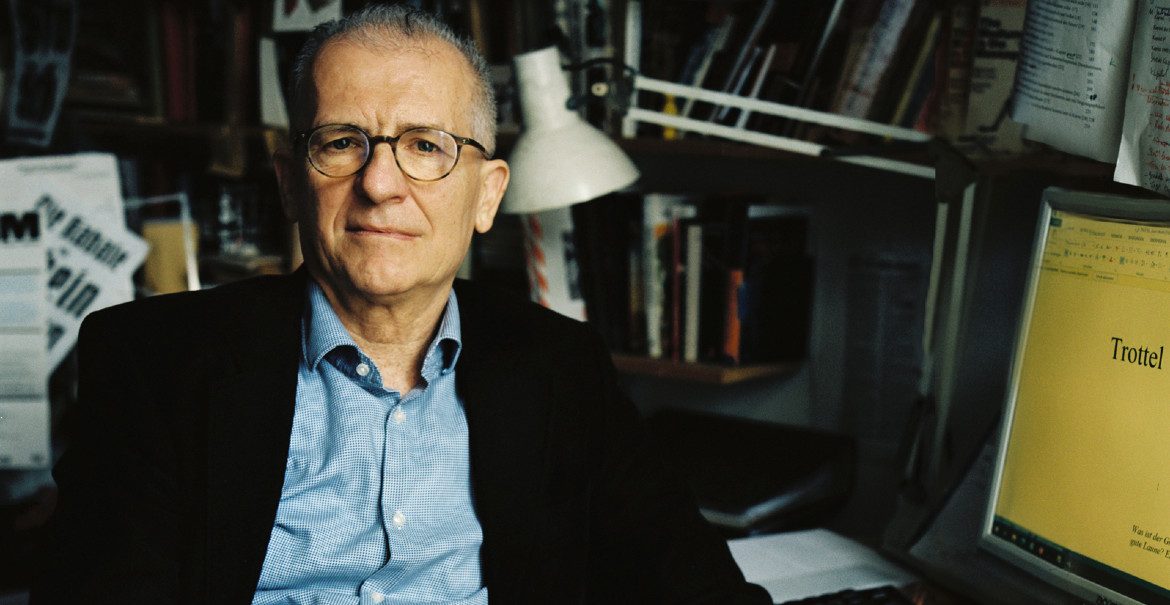

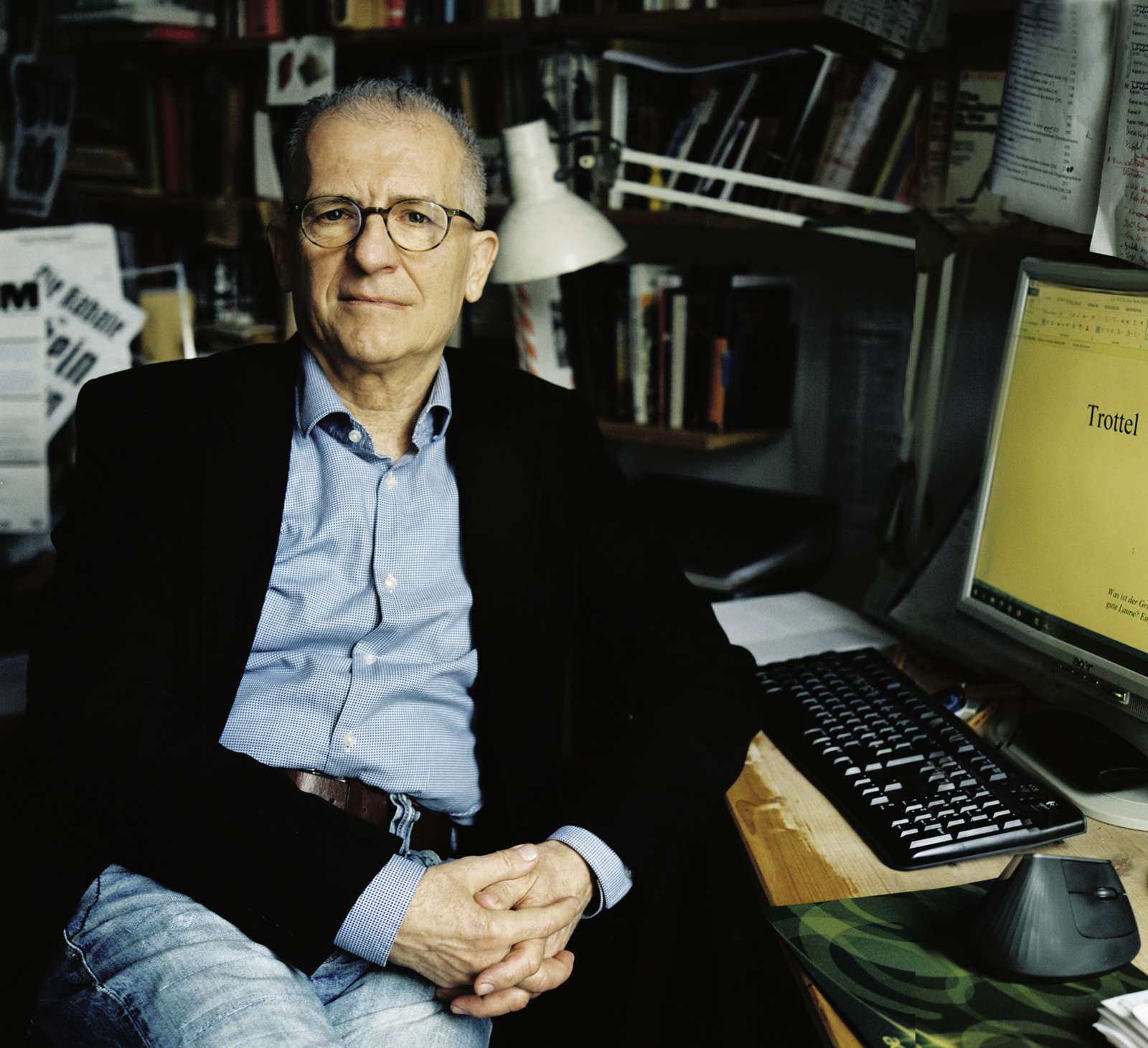

In seinem Roman „Trottel“, der 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, erzählt Jan Faktor in atemberaubender Sprache vom Prenzlauer Berg zu DDR-Zeiten. Wir haben den Autor zuhause besucht.

Ich treffe Jan Faktor in seiner Wohnung im Norden des Prenzlauer Bergs. Neben zahlreichen Büchern schmücken Familienporträts die Wände. Für seinen neuen Roman, in dem er unter anderem den Selbstmord seines Sohnes verarbeitet, hat Faktor gründlich recherchiert und seine Erinnerungen mit denen von Freunden und Bekannten abgeglichen. Während des Gesprächs zeigt er mir immer wieder alte Fotografien, Zeitungsartikel oder Filmausschnitte.

Herr Faktor, Ihr Roman basiert zu großen Teilen auf ihren Erinnerungen und Erfahrungen, viele davon aus der DDR-Zeit im Prenzlauer Berg.

Ich erfinde nicht gern, da haben Sie recht. Ohne Fiktion und passende Erfindung von „Fakten“ komme ich aber auch nicht aus. Trotzdem basieren im Roman viele Geschichten und Schilderungen auf langwierigen Recherchen. Oder auf Befragungen von Zeitzeugen.

In Ihrem Roman treten einige Protagonist*innen der Prenzlauer Berger Geschichte auf. Wer war Herr Castorf aus der Pappelallee?

Das war der Vater von Frank Castorf. Er besaß dort einen wunderbaren Laden für Faltrollos und Jalousien. In der DDR gab es vieles nicht zu kaufen, und das, was es gab, war meistens bieder und hässlich. Die Faltrollos von Herrn Castorf waren aber schön! Sie waren aus Papier, waren billig und praktisch – und man konnte sie außerdem auch noch bemalen. Für dieses Genre gab es sogar illegale Ausstellungen. Die originellsten Einrichtungsgegenstände holte man sich damals allerdings meistens aus dem Sperrmüll, und den Rest bekam man von Freunden, die in den Westen gingen.

___STEADY_PAYWALL___

Der Erzähler des Romans, der von Prag in die DDR gezogen ist, wird von der Polizei vorgeladen und vor dem Umgang mit politisch subversiven Kräften gewarnt. Haben Sie etwas Ähnliches erlebt?

Ja. Als ich von Prag nach Berlin zog, gehörte ich auf Anhieb zum weitverzweigten Freundeskreis meiner Frau. Und das waren größtenteils Leute aus dem linken, politisch aktiven Milieu. Die Stasi passte da natürlich gut auf. Und mich machte man auf der Dienststelle bald darauf aufmerksam, dass man mich aus der DDR auch ausweisen könne – obwohl ich verheiratet war. Diese Szene, wie der verunsicherte Polizist mit zitternder Lippe vor mir sitzt, so etwas vergisst man nicht. Den Raum, den ich dort beschreibe, kannte ich allerdings von woanders – und zwar aus der Keibelstraße. Da ging es aber um meinen Aufenthaltsstatus. Beim Schreiben montiert man eben frech alles Mögliche zusammen. Noch zu dem Polizisten: Der Mensch machte einen so harmlosen Eindruck, dass ich seine Drohung nicht wirklich ernst nehmen konnte. Damals hat man generell lieber verdrängt, wie bedrohlich die Lage war. Oft genug passierte einem aber tatsächlich nichts.

Wie gehen Sie beim Schreiben mit schmerzhaften und sensiblen Themen um?

Bei meiner Arbeitsweise brauche ich für einen Roman gut drei Jahre. Und das hält man im Grunde nur durch, wenn man einen emotionalen Kern in sich wach und warm hält. Die dazugehörige Haltung gibt einem dann genügend Sicherheit. Theorien braucht man dazu nicht. Der Rest ist Handwerk und Kleinarbeit. Bei diesem Buch hat mich anfangs leider meine Frau etwas verunsichert, die den trotteligen Erzählton unmöglich fand, dem Thema einfach nicht angemessen. Und sie konnte das Manuskript gar nicht weiterlesen. Aus unserem Freundeskreis bekam ich zum Glück ganz andere Rückmeldungen. Die Entscheidung, wie man heikle Dinge angeht, trifft man intuitiv, man spürt selbst dann auch relativ schnell, ob ein Text funktioniert oder nicht.

Jan Faktor in seinem Büro / Foto: © Joachim Gern

Wie hat die Atmosphäre in Prenzlauer Berg zu DDR-Zeiten Ihr Schreiben beeinflusst?

Zu meinen engsten Freunden gehörten Bert Papenfuß und Stefan Döring, zwei großartige Dichter. Politik spielte in diesen, für mich neuen Kreisen keine Rolle, wir waren alle eben auf die Literatur, auf unsere Art zu Schreiben konzentriert, und wir opponierten einfach dadurch, wie wir mit der Sprache umgingen. Wir nutzten sie anders, verfremdeten sie orthographisch, erfanden provokative Wortspiele, brachten Grammatik durcheinander. Bei Papenfuß spielte außerdem das Rotwelsche, die Gaunersprache eine große Rolle. Mein Zugang war anders, eher destruktiv – ich demolierte, zerhackte gern reale Texte, schlachtete Wörterbücher oder irgendwelche didaktischen Aufsätze aus. Und ich las vieles, was ich in Prag nicht hatte lesen können: Adorno, deutsche Dadaisten, Dichter der konkreten Poesie, massenweise Sachliteratur. In der Prenzlauer Berg Community herrschte ein besonderes Fluidum und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wirkliche Nähe gab es aber trotzdem nur in engeren Zusammenhängen.

Sie haben damals in Prenzlauer Berg Ihre ersten Wohnungslesungen abgehalten. Wie können wir uns die Stimmung vorstellen? Wurde beispielsweise über die gelesenen Texte diskutiert?

Diskutiert wurde im Grunde kaum – ich meine bei diesen größeren Zusammenkünften. Man hatte darin einfach keine Übung, da wir keine Öffentlichkeit hatten. Und wir waren außerdem ziemlich schüchtern, selbst im Umgang miteinander. Nach dem Mauerfall besuchte einmal ein Schweizer Fernsehteam eine Zusammenkunft bei Ekkehard Maaß, um die legendäre Szene vom Prenzlauer Berg filmisch einzufangen. Sie kamen mit professionellem Ton- und Lichtequipment und wollten sicher auch unsere Debatten kurz dokumentieren. Detlef Opitz und Stefan Döring sagten den ganzen Abend über kein einziges Wort und spielten irgendwo an der Seite Schach, Papenfuß trank nur und schlief schließlich ein, und Elke Erb, unsere dichterische Übermutter, sprach so schön hexenhaft-poetisch und nur in derart metaphorischen Bildern, dass sie niemand verstand. Die armen Schweizer gaben es irgendwann auf. Der einzige, der in der Lage war, sich halbwegs vernünftig zu artikulieren, war Rainer Schedlinski.

Wie bewusst war Ihnen die allgegenwärtige Überwachung durch die Stasi in den dichterischen Kreisen in Prenzlauer Berg?

Man rechnete damit, dass man dauernd, also nicht nur bei den Zusammenkünften bespitzelt wurde. Wir hielten aber sowieso nichts weiter geheim. Dass die Stasi ganz so nah dran war, sozusagen mittendrin saß, konnte man sich absolut nicht vorstellen. Die Enthüllungen waren daher schockierend. Und viele wollten es erstmal nicht wahrhaben. Dummerweise war der Dichter Sascha Anderson tatsächlich auch der Hauptorganisator der meisten Aktivitäten in der sogenannten Szene – es gab nicht nur Lesungen, sondern auch Konzerte, Ausstellungen, und Anderson gab außerdem Künstlerbücher heraus. Auf diesem Weg konnten viele unserer Texte wenigstens in limitierten Ausgaben doch erscheinen. Mir war Anderson die ganzen Jahre einfach nur unheimlich – aber eher als eine etwas düstere, schwierige Persönlichkeit. Er blickte einem nie direkt in die Augen, und bei seinen Lesungen störte mich sein unechtes Pathos. Und so gingen mir persönlich sofort nach der Öffnung der Akten die Augen auf.

Rainer Schedlinski war als Mensch ähnlich schwierig und unnahbar – und er war der zweite wichtige Stasi-Zuträger in der Szene. Alle meine richtigen Freunde waren zum Glück nicht dabei. Sicher kein Zufall. Ich selbst war vor Verfolgung bis zu einem gewissen Grad dank meiner Schwiegereltern geschützt; meine Schwiegermutter war die Autorin Christa Wolf. Andere bekannte Schriftsteller wie Franz Fühmann, Heiner Müller, Volker Braun sind aber auch aktiv geworden, wenn jemand aus unseren Kreisen Ärger mit den „Behörden“ hatte. Und alle haben dem einen oder anderen finanziell geholfen. Aber im Großen und Ganzen hat sich die Stasi in Ost-Berlin zurückgehalten. Sie wussten über alles gut Bescheid, und wollten größere Skandale und Meldungen in der Westpresse vermeiden. In der Provinz konnte die Stasi dafür viel härter agieren und zuschlagen.

Im Roman wird die Bürgerbewegung „Neues Forum“ erwähnt, die sich 1989 gründete und unter anderem den Aufruf „Die Zeit ist reif – Aufbruch 89“ veröffentlichte. Waren Sie selbst im Entstehungsprozess der Bewegung involviert?

Eigentlich gehörte ich nicht zu den politisch Aktiven. Aber als im Sommer 1989 die Fluchtwelle aus der DDR ansetzte, spürte ich, dass die Chance, etwas zu bewegen, ganz real war. Und in den Künstlerkreisen herrschte sowieso seit Jahren Stillstand. Da ich damals als einer der wenigen schon einen PC und einen guten Drucker besaß, bot ich an, bei der Zeitung des „Neuen Forum“ mitzumachen. Die Herbstmonate waren dann extrem stressig, das Neue Forum hat die ganze Arbeit nur drei Leute machen lassen, wir waren dauerhaft am Rande der Erschöpfung. Als dann die Mauer fiel, wollte ich das erstmal nicht glauben und ging schlafen. Ich musste am nächsten Morgen um fünf Uhr in der Druckerei in der Elisabeth-Gemeinde in der Invalidenstraßedie erste Nummer der Zeitung abholen; es war, ehrlich gesagt, eine Art Infoblatt auf hektographierten A4-Blättern. In der Schönhauser sah ich aus dem Auto viele Ostberliner nach Hause torkeln – glücklich nach der langen wilden Nacht in Westberlin.

Haben Sie in den zahlreichen Interviews, die Sie nach der Nominierung für die Shortlist des Deutschen Buchpreises geführt haben, eine Frage zum Buch vermisst?

Nein, ich habe mich nur gewundert, dass es keine Empörung wegen des wiederholten Veräppelns der gendergerechten Sprache gab. Mein Trottel sondert im Roman lange und ziemlich verächtliche Tiraden ab. Und er ist außerdem ein kleiner Sexist. Vorsorglich hatte ich mich auf solche Angriffe schon vorbereitet und mich im Buch von meinem Trottel in einer Fußnote distanziert. Im Übrigen beschäftige ich mich mit der Genderproblematik auch in meiner Dankesrede zum Wilhelm-Raabe Preis. Es ist – ich begründe es dort ziemlich ausführlich – kein Zufall, dass uns die langen 35.000 Jahre der Sprach- und Syntaxentwicklung keine gendergerechte Sprache gebracht haben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Jan Faktor: „Trottel“ ist im Kiepenheuer & Witsch Verlag erschienen, hat 400 Seiten und kostet 24 Euro.

Titelbild: © Joachim Gern